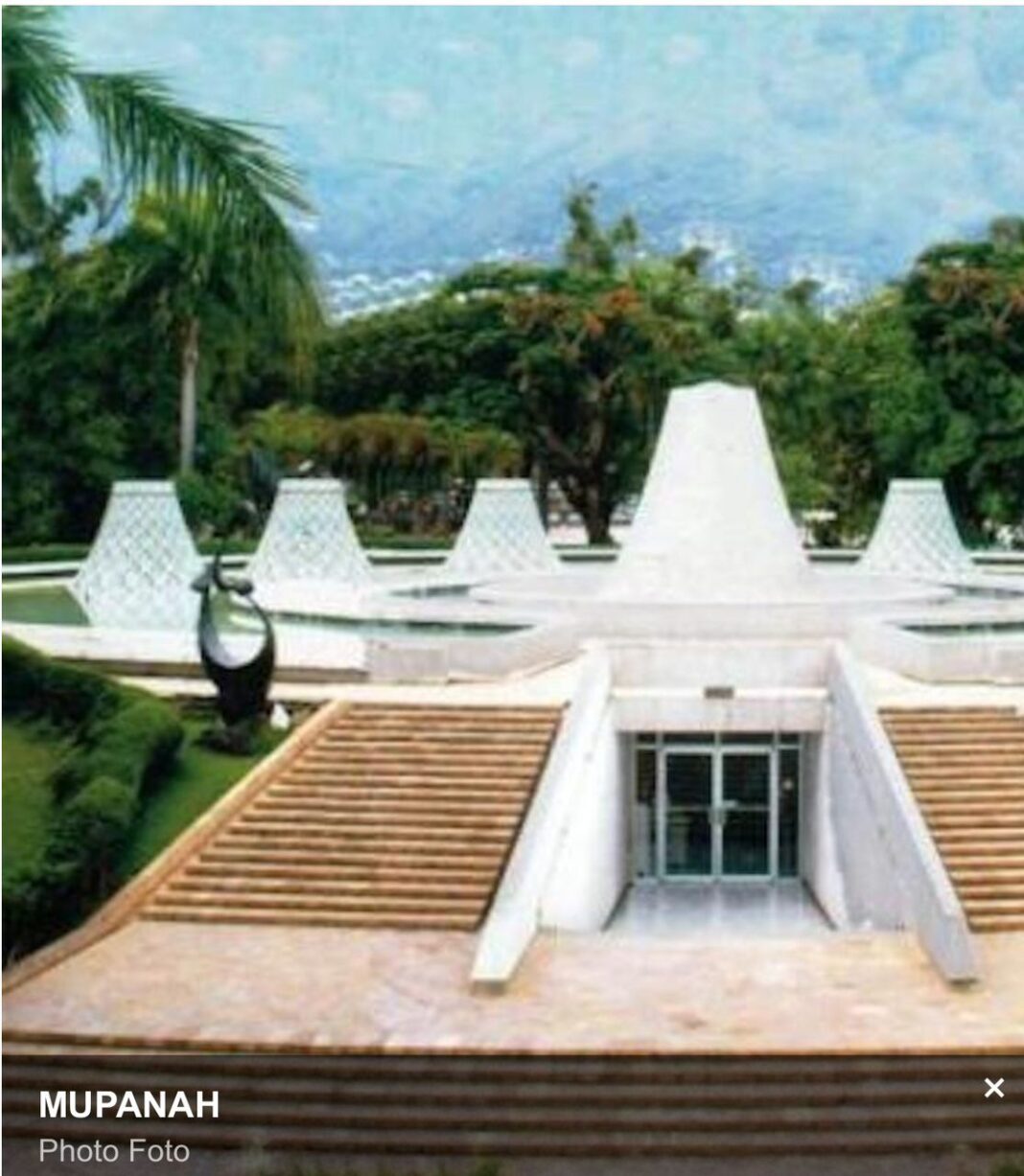

Le 18 mai dernier, Haïti aurait dû commémorer les cinquante ans du Mausolée des Pères de la Patrie, devenu le MUPANAH. Mais l’événement est passé sous silence. Un oubli troublant, qui interroge le rapport de la nation à son histoire et met en lumière l’urgence de préserver la mémoire collective.

Pierre Josué Agenor Cadet

Le 18 mai dernier aurait dû être marqué par une journée de commémoration nationale. Cette date représentait le cinquantenaire du Mausolée des Pères de la Patrie, lieu hautement symbolique de l’histoire haïtienne. Pourtant, l’événement est passé sous silence, sans cérémonie officielle ni rappel institutionnel.

Une interrogation s’impose : s’agit-il d’un simple oubli, d’un manquement au devoir de mémoire, ou encore d’une conséquence directe de l’insécurité qui gangrène la société ?

De François Duvalier au Panthéon national

Érigé sous l’administration du président à vie Jean-Claude Duvalier, le mausolée avait d’abord pour vocation d’honorer la mémoire de son père, le docteur François Duvalier (président du 22 octobre 1957 au 21 avril 1971), et d’abriter ses restes.

Mais, le 18 mai 1975, ce monument acquit une nouvelle dimension en étant rebaptisé Mausolée des Pères de la Patrie, afin d’en faire un espace de mémoire collective pour l’ensemble de la nation.

La métamorphose en MUPANAH

Le 7 avril 1983, le mausolée fut transformé en Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH). Sa mission : recueillir, conserver et exposer objets, archives et symboles liés à l’histoire du pays.

Le jour de son inauguration, un moment empreint de solennité marqua les esprits : le rapatriement symbolique des restes de Toussaint Louverture, déposés aux côtés de ceux de Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Alexandre Pétion. Ce geste visait à consacrer le lieu comme sanctuaire de la mémoire nationale et à réconcilier la patrie avec ses grands fondateurs.

Une mémoire en péril

Cinquante ans plus tard, l’oubli de cette date commémorative révèle une crise profonde dans le rapport qu’Haïti entretient avec son histoire. Le silence des autorités traduit-il une indifférence institutionnelle ? Ou met-il en lumière la fragilité d’une société qui peine à préserver et à valoriser ses repères symboliques ?

Le devoir de mémoire

L’oubli de ce jubilé invite à une réflexion collective : comment construire l’avenir sans nourrir la mémoire du passé ? Dans un pays miné par l’insécurité, la malgouvernance, la corruption, la déshumanisation et les incertitudes, il apparaît urgent de réaffirmer le rôle du MUPANAH comme lieu de transmission, d’éducation civique et de consolidation identitaire.

Le Mausolée des Pères de la Patrie n’est pas seulement un monument : il est un appel vibrant au devoir de mémoire, destiné aux générations présentes et futures.

Ne pas célébrer, c’est consentir à l’effacement. Et un peuple qui s’efface de lui-même risque de disparaître aux yeux du monde. Là où le silence recouvre la mémoire, l’avenir se bâtit sur du sable.